Radiation

放射線科

放射線科部門では、一般撮影検査、骨密度検査、マンモグラフィ検査、透視検査、CT検査、MRI検査、血管造影検査と、多岐に渡って業務を行っています。撮影を行うだけでなく、整形外科や循環器科などで依頼された3次元画像の作成や解析なども技師が行っています。

院内ネットワーク及びPACS、RISのネットワークシステムも完備されており、ほぼ全てフルデジタルでの運用です。

撮影された画像は、常勤の放射線科医が即日読影をしています。近隣医療施設からのCT・MRI検査も医療連携室を通して随時受け付けておりますので、お気軽にどうぞご依頼下さい。

専門技師も多数在籍し、他部署と連携しながら皆様により良い検査を提供出来るように日々取り組んでいます。

1. 一般撮影検査

一般撮影検査とは、X線を用いて骨や臓器を画像化する検査です。レントゲンやX線検査と言われることもありますが、全て同じものです。

微量のX線を体内に照射し、その僅かな吸収係数の差を利用して、骨は白く空気は黒くと言ったように写し出し、画像化しています。胸部や腹部の状態、骨折の有無や関節の状態を知りたいときによく行われている検査です。基本的な検査ですが、ここから得られる情報量は多く、重要な検査のひとつです。

現在では技術の進歩により画像はデジタル化され、より少ない放射線量で画像を得ることができます。また院内のネットワークを通して、撮影が終わると同時に主治医の元へ画像が送られるようになっています。当院では、より少ない線量で高精細な画像を得るため、DR(Digital Resonance)パネルを全ての撮影室に導入しています。

DRパネル(FPD)は、従来と比べ40%程被ばく線量を減少できると言われおり、撮影から画像を確認するまでの時間も短く、検査効率も向上しています。より患者さんに優しい検査を提供できるようになっています。

その他、病室や手術室で使用される回診車も所有しており、そちらもDRパネルが配置されています。

2. 骨密度検査

2種類の異なった低エネルギーのX線の差を利用して、骨の強度を測る検査です。骨の健康状態を数値化することによって、骨粗鬆症の早期発見や予防に役立ち、治療の助けになります。検査中は仰向けの姿勢で行い、時間もあまりかかりません。

腰椎、股関節、前腕のいずれかの部位を測定するので、骨折や手術をしたことがある方は、担当技師にお伝えください。

【一般撮影検査と骨密度検査のお願い】

- 妊娠中、その可能性がある方は主治医又は担当の技師にお伝えください。

- できるだけ脱ぎ着のしやすいお洋服でご来院ください。過度な服装はお控えください。

- X線検査は、異物の影響を受けやすい検査です。撮影の妨げになるような金属等を外し、着替えをお願いすることがあります。担当技師の指示に従ってください。

- 検査内容や患者様の容態により検査順番が前後することがあります。ご了承ください。

- 検査中は立ったり座ったり色々な姿勢を取ることがあります。ご協力が必要ですのでよろしくお願いいたします。

ご不明な点、質問等ございましたら、担当技師に遠慮なくお尋ねください。

3. マンモグラフィ検査

マンモグラフィとは乳房X線撮影のことです。乳房内のしこりや石灰化を見つけることが得意な検査であり、乳がん検診の方法として唯一国から推奨されている検査法です。

乳房を上下・左右方向から片胸ずつ、プラスチックの板(圧迫版)と撮影台で挟み撮影をします。乳房を圧迫するため、多少の痛みを伴いますが、圧迫は数秒程度で終わります。痛みの程度も人によって様々なので、撮影中に気になることがあれば、お気軽にお尋ねください。

当院では通常の検査以外に、人間ドックのオプションとして、トモシンセシスという乳房の3D撮影を受けることもできます。この撮影ではより詳細に乳房の内部を観察でき、特に高濃度乳腺の方にも有用とされています。この場合は1回の圧迫時間が30秒ほどかかりますが、圧迫の回数は変わらず検査を受けることが可能です。

当院では認定技師が常駐し、撮影は必ず女性技師が行っております。検査について気になることがある際には、お気兼ねなくお申し付けください。

《検査当日のお願い》

- 服の影が写りこむことにより病気と間違えられる写真となることを避けるため、検査中は上半身裸となっていただきます。検査当日はワンピースタイプではなくセパレートタイプのお洋服(上半身のみで脱げるお洋服)でお願いいたします。

- アクセサリー類は撮影の妨げになりますので、身に着けずにお越しください。

- 髪の毛が機械に巻き込まれると大変危険です。髪の長い(肩につく程度)方は、検査前に髪を束ねていただきますようお願いいたします。

- ボディパウダーをつけた乳房の写真は病気のように見えることがあります。当日はつけず、もしくはふき取ってお越しください。

4. 透視撮影

DR(デジタルX線透視)装置では、単純X線写真には写らない部位に造影剤を使用し、テレビモニターで見ながら詳しく検査を行うことができます。

| 胃透視 | イレウス管挿入 | ERCP | 腰椎ミエログラフィー |

|

|

|

|

Q. どんな検査ですか?

A. X線で透視をしながら検査を行います。テレビと同じように動画としてみる事が出来ます。たとえば食道、胃、注腸検査ではバリウムと空気による二重造影法によって消化管粘膜の病変をX線写真として撮影します。

Q. 検査を受けるときに気を付けることは何ですか?

A. 妊娠中、妊娠の可能性のあるかたは申し出ください。ボタン、金属が付いているものなどは必ず外し、場合によっては検査着に着替えていただきます。

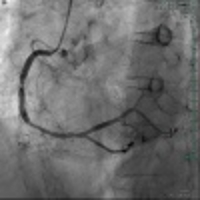

5. 血管撮影(X線アンギオグラフィー)

心筋梗塞や狭心症など、冠動脈病変の診断・治療に対して、極めて有用な装置です。これまで以上に低放射線量による安全性を実現するとともに、冠動脈はもとより腹部動脈にも高画質な透視像で対応しています。

主に以下のような治療を行っています。

- 動脈硬化などによる冠動脈の狭窄および閉塞部を拡張する。

- 肝腫瘍に集まる血管を詰め、腫瘍を壊死させる。

Q. どんな検査ですか?

A. 血管撮影とは、体の様々な部位の血管の形や血液の流れを観察したり、また必要に応じ治療をする検査です。動脈から造影剤を注入することで経時的に血管の走行を確認することができ、血管系の病変である、血管の閉塞、狭窄などがわかります。

Q. どんなことをするのですか?

A. 足の付け根や肘にある動脈を、局所麻酔下で皮膚の上から針を刺し、そこからカテーテルと呼ばれる細い管を動脈へ入れます。カテーテルを目的の冠動脈まで進めて行き、到達したところで血管用造影剤を注入して(冠動脈の)撮影を行います。これにより、心筋梗塞などの血管の細くなっているところや詰まっているところがわかるうえ、同時に血管を拡げる治療もできます。

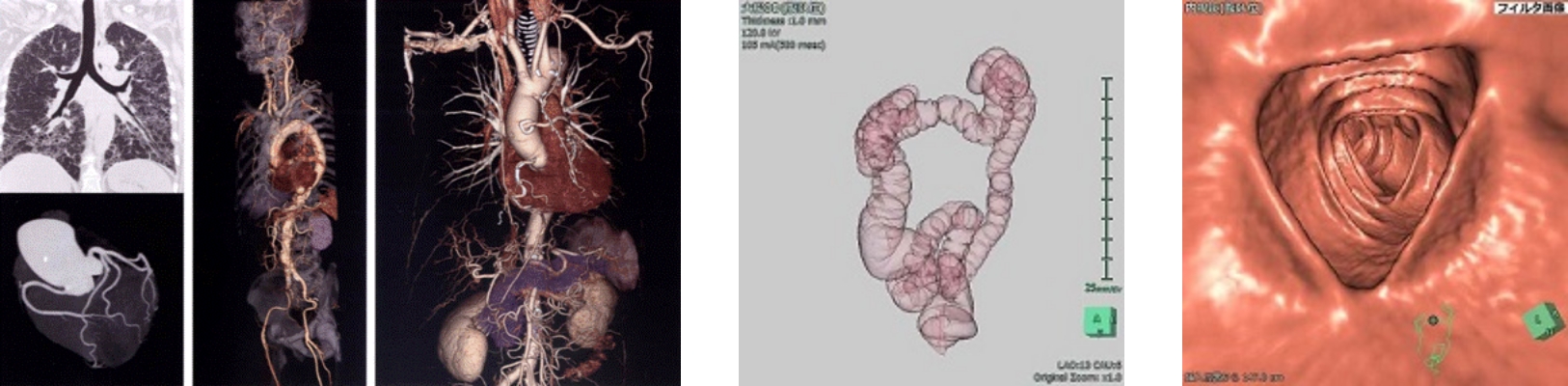

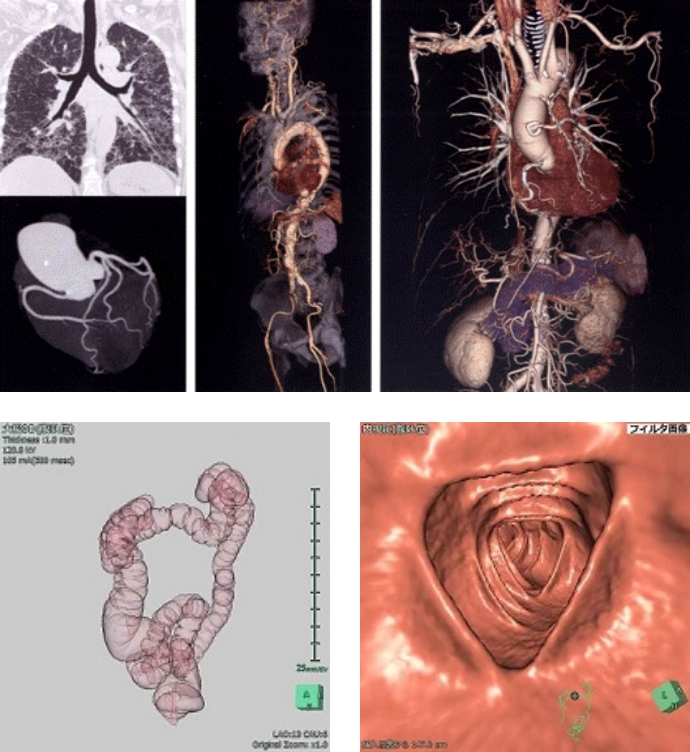

6. CT撮影(ヘリカルスキャンCT)

80列CT装置(Aquilion PRIME)により、体幹部600mmの範囲を0.5mm×160スライスによる高分解能かつ3.8秒という、従来の1/3の時間で高速・高精度に撮影できます。

CT装置の開口径は従来より60mm広く(780mm)なり、患者さんの圧迫感が軽減されました。また並行画像再構成が可能となり、検査の待ち時間をより短縮しました。更に、被ばくへの不安を少しでも解消して頂くため、AIDR技術により被ばく線量の低減化を実現しました。

Q. どんな検査ですか?

A. CTとは、Computed Tomography(コンピュータ断層撮影装置)の略です。身体にX線を照射し、透過したX線量の差(正常部位と病変部で異なります)をデータとして集め、コンピュータで処理することにより、主に身体の横断(輪切り)像を描出することができます。

Q. どんなことをするのですか?

A. 検査時にはCT装置の寝台に仰向けに寝ていただきます。胸部や腹部等の検査では両腕を上に挙げて検査を行います。そして、CT装置のガントリーという大きな円筒状の穴の中に寝台ごと移動しながら撮影を行います。1回の撮影は数秒~10秒弱程で、それを数回繰り返します。胸部や腹部検査では息を止めていただきます。検査終了までの時間は、従来の15~30分から、10分程度に短縮されました。

Q. どんな写真ができるのですか?

A. CT検査では身体を輪切りにした断面像が得られます。そのため、身体の内部の構造を詳しく調べることができます。また最近では、得られた断面像を再構成することにより、輪切り以外の断面像を表示したり、高精度の3次元立体像を構築したりすることもできるようになりました。

Q. 検査を受けるときに気を付けることは何ですか?

A. 頭頚部の検査の場合、ヘアピン、ピアス、ネックレス、入れ歯等は外していただきます。 胸腹部の検査の場合、検査着に着替えていただく場合があります。 検査により造影剤を注射させていただく場合があります。 乳幼児の場合、眠らせて検査する場合があります。

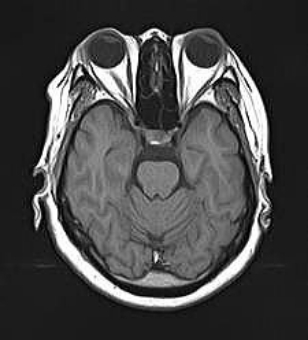

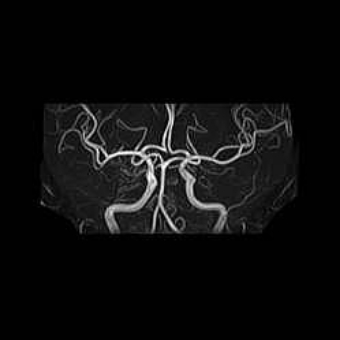

7. MRI検査(Magnetic Resonance Imaging)

MRIとは、磁気共鳴画像(Magnetic Resonance Imaging)の略です。穴のあいた大きな磁石の中に体を入れて、電磁波(FMラジオに用いられる電波)を体に当てて、人体を構成する水素原子核からの信号を捉えて画像化する検査です。体のあらゆる部位の縦(矢状断)・横(冠状断)・輪切り(水平断)の画像が得られ、診断に大変役立つ検査です。

| 頭部 | 頭部MRA | 腰椎 |

|

|

|

Q. 検査を受けるときに気を付けることは何ですか?

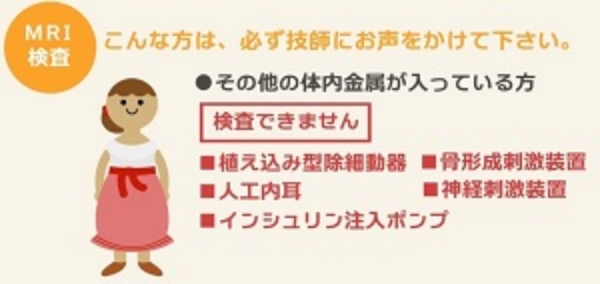

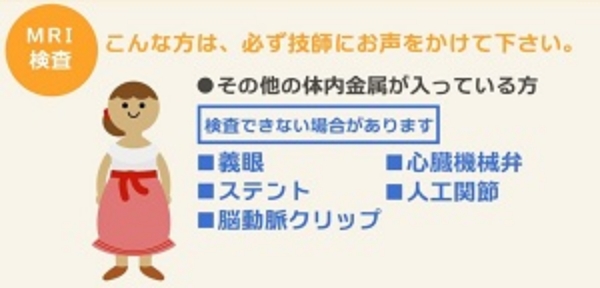

A. ・頭頚部の検査の場合、ヘアピン、ピアス、ネックレス、入れ歯等は外していただきます。MRI検査はすべての人が受けることが出来るわけではありません。

・心臓ペースメーカーを埋め込まれている方、脳動脈瘤の治療のために材質不明の動脈瘤クリップが入っている方、人工心臓弁を使用している方は生命に危険があるため検査を受けることが出来ません。

※但しMRI対応心臓ペースメーカーは、検査可能です。

・人工関節を使用している方や、体内に手術や事故などで金属が入っている方は、不用意に検査をすると危険な場合がありますので注意が必要です。 ・マスカラやアイラインの一部には金属が含まれており、画像への影響や火傷を起こすことも考えられますので、化粧はなるべく避けてください。

・閉所恐怖症の方や、入れ墨、体内金属がある方で検査を受けるように医師から指示された場合には、必ずその旨を申し出てください。

・検査当日の食事は、医師から指示がない限り普通におとりください。(服用中のお薬も同様に指示がない限り服用ください)

Q. 検査中に気を付けることは何ですか?

A. 検査時間は部位によって異なりますが、20~40分程度です。

・検査中はブザーのような音や,工事現場のような大きな音が発生します。その間は(撮影中のため)体を動かさないようにして頂くことが必要です。また胸部や腹部の検査では、呼吸を止めて頂くことが必要な場合があります。

・検査によっては、詳しく調べるために造影剤を注射することがあります。副作用の少ない薬ですが、注射後気分が悪くなったときはすぐに看護師・技師にお伝えください。

Staff

放射線科スタッフ

長谷川 弘 (はせがわ ひろし)

役職

放射線科部

出身校

順天堂大学

専門分野

画像診断

資格

- (日本医学放射線学会)放射線科専門医

- (日本核医学学会)核医学専門医

- 検診マンモグラフィー読影認定医

コメント

医療サービスの向上に貢献できるよう、頑張ります。

松久 顕之 (まつひさ あきゆき)

役職

放射線科副部長

出身校

信州大学

専門分野

IVR、画像診断

資格

- (日本医学放射線学会)放射線診断専門医、研修指導者

- 日本IVR学会 IVR専門医

コメント

医療サービスの向上に貢献できるよう、頑張ります。

| 専門・認定資格名称 | 取得者数 | 認定機構・学会・団体名 |

|---|---|---|

| 第1種放射線取扱主任者 | 1 | 原子力安全技術センター |

| 第2種放射線取扱主任者 | 2 | 〃 |

| 磁気共鳴専門技術者 | 2 | 日本磁気共鳴専門技術者認定機構 |

| X線CT認定技師 | 6 | 日本X線CT専門技師認定機構 |

| 検診マンモグラフィ撮影認定診療放射線技師 | 4 | 日本乳がん検診精度管理中央機構 |

| Ai認定診療放射線技師 | 1 | 日本診療放射線技師会 |

| 放射線管理士 | 2 | 〃 |

| 放射線機器管理士 | 3 | 〃 |

| 医療画像情報制度管理士 | 1 | 〃 |

| 画像等手術支援認定診療放射線技師 | 2 | 〃 |

| 胃がんX線検診技術部門B資格 | 1 | 日本消化器がん検診精度管理評価機構 |